Año 1976 – “Bajo el mismo cielo, sin su abrazo”

“ 1976 fue un año de sombras, pero también de una luz obstinada. Mi madre, con la fuerza de su amor, sostuvo nuestra casa mientras el país se hundía. Mi padre, desde una celda, resistía con su dignidad. Yo, un niño de dos años, aprendí a abrazar las lágrimas de mi madre antes de saber hablar. .”

ContentsFidel Verón

Reseña

Llovía otra vez y el frío golpeaba la casita sin más fuego que una estufa y las manos valientes de mi madre. Yo tenía dos años y un mapa diminuto del mundo: su abrazo, un cuadrito azul con la foto de mi padre, y la barba de un hombre ausente. Aprendí a leer las lágrimas como otros aprenden el abecedario: cuando ella lloraba, yo la abrazaba, y el cielo se abría. Bajo el mismo cielo —ella con un hacha, él con silencio tras rejas— empezó mi corazón a recordar lo que todavía no sabía.

La oscuridad y el amor

En 1976, la dictadura militar, iniciada con el golpe del 24 de marzo, sumió a Argentina en una de sus etapas más oscuras. La represión, la censura, el miedo y las desapariciones se volvieron el pan de cada día. En medio de ese clima sombrío, mi familia vivía su propia tormenta: mi padre, José Inocencio “Pepillo” Verón, seguía preso por el régimen, dejando a mi madre, Juana, sola para sostenernos en una casita humilde, alejada del centro de Nogoyá, sin luz ni agua corriente.

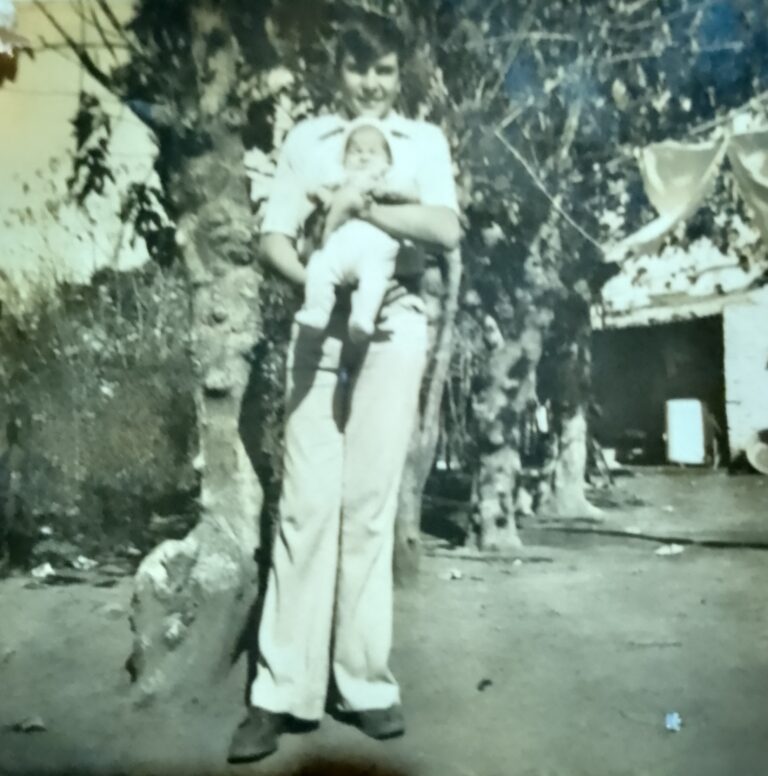

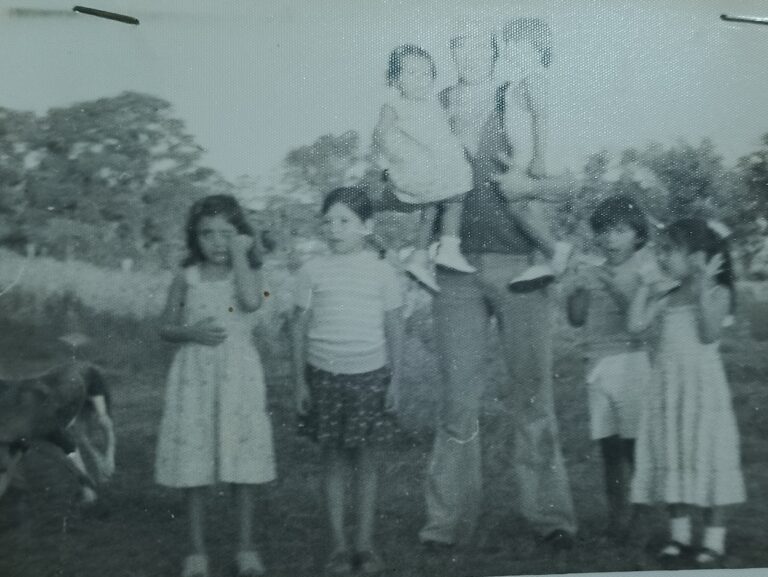

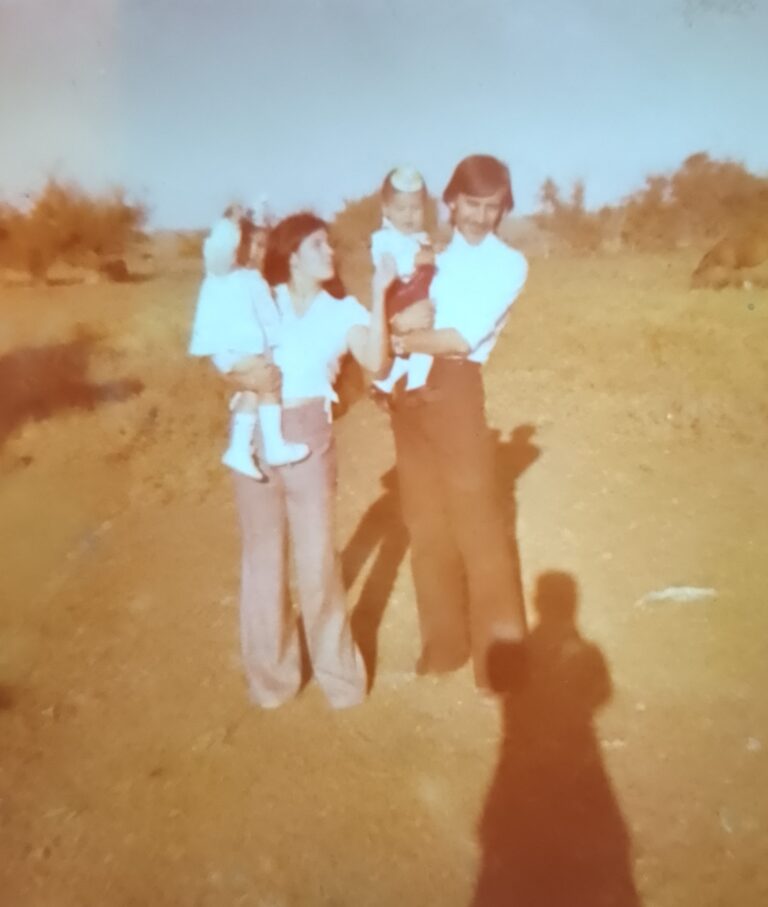

Mi madre, con apenas 20 años, se convirtió en el pilar que mantuvo nuestro hogar en pie. Trabajaba sin descanso, limpiando casas, cargando agua del aljibe, cortando leña con un hacha para la estufa. Pensaba: “La diferencia entre la vida y la muerte de este niño soy yo.” Contaba con el apoyo emocional de mi abuela Carmen, mis tíos, y algunos vecinos, pero el peso era suyo. La sociedad no era amable: la señalaban por ser la segunda mujer de mi padre, murmuraban “esta chica, por ese tipo, se arruinó la vida”, pero ella enfrentaba los juicios con una dignidad que nunca flaqueó. Era una guerrera del amor, luchando contra la pobreza, el miedo y los prejuicios, todo por mí, su hijo, y por la esperanza de que mi padre, su gran amor, volviera.

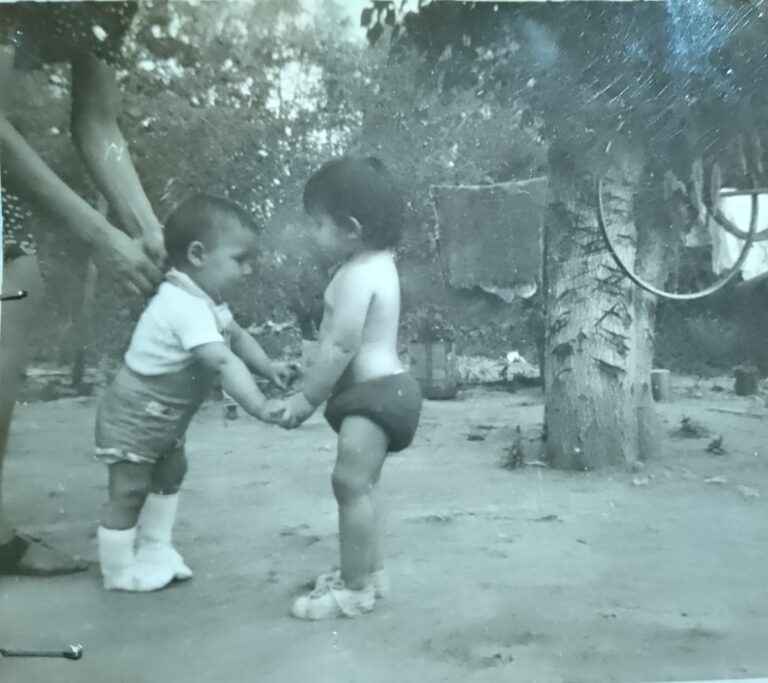

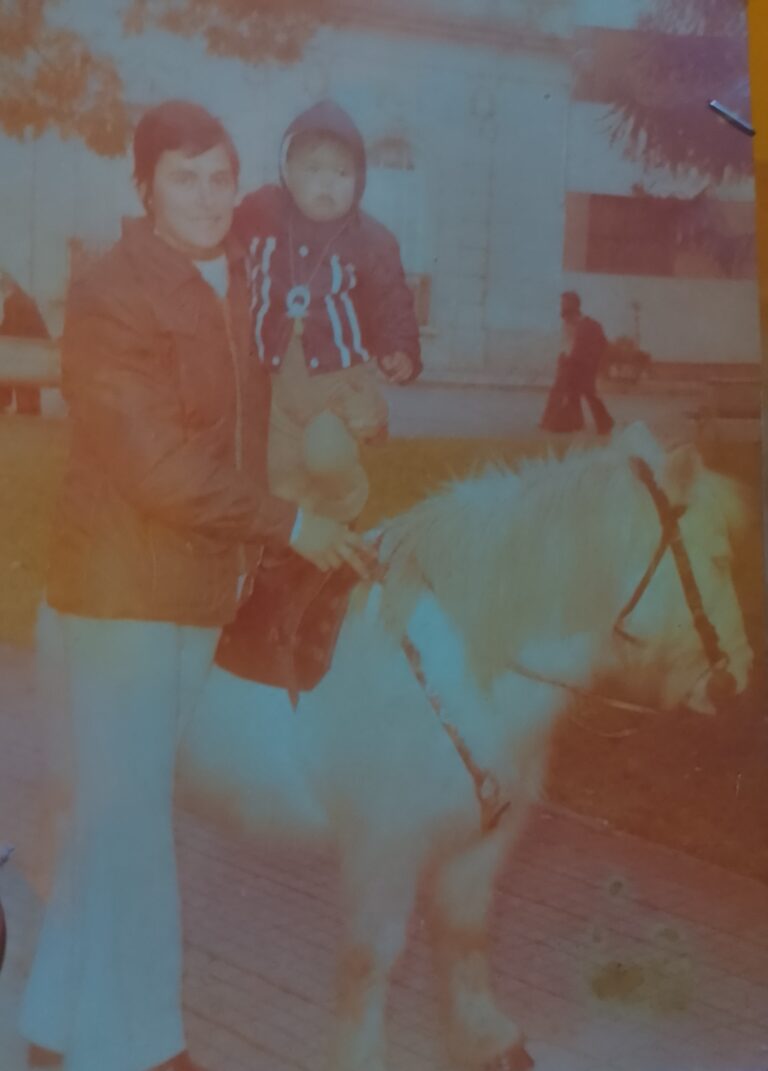

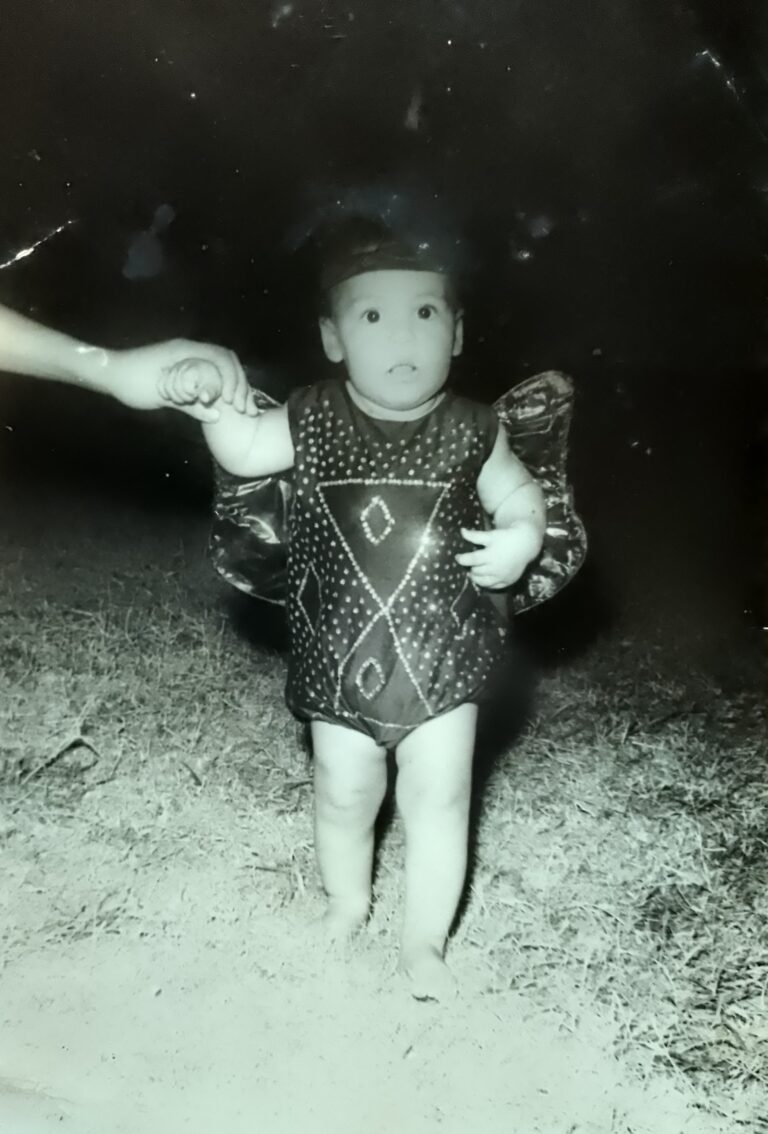

Yo, un niño de dos años, regordete y tierno, no entendía el dolor, pero lo sentía. Los relatos familiares cuentan que era grandote, una “belleza” que alegraba la casa. Mi madre me protegía de la sombra que nos cubría, abrazándome con una ternura que llenaba los huecos de la ausencia. Pero el dolor estaba ahí, en sus lágrimas frente al cuadrito azul donde guardaba la foto de mi padre, con su barba guevarista, un rostro que yo apenas recordaba. Aprendí una secuencia que marcó mi educación emocional: mamá mira el cuadrito, llora, yo la abrazo, ella se seca las lágrimas, yo le sonrío, ella me abraza fuerte y jugamos. Era un negocio redondo de amor, una energía invisible que subía por mi cuerpo y mi alma.

Las visitas al penal

Las visitas de mi madre a la cárcel eran momentos cargados de esperanza y peligro. En una de ellas, durante el registro, los guardias anotaron mi nombre: Fidel Ernesto. Ese nombre, cargado de peso político, desató una furia brutal. “¿Así que vos te decís inocente, Inocencio? ¡Mirá el nombre que le pusiste a tu hijo!”, le gritaban mientras lo golpeaban. Fue una de las peores golpizas de su vida, solo por cómo me llamó. Ese episodio, que me contaron años después, marcó mi identidad: mi nombre no era solo mío, era un símbolo de resistencia que pagamos caro.

En otra ocasión, tras encontrar un objeto escondido en otra presa, los cacheos se volvieron humillantes, con tocamientos invasivos. Mi padre, en un acto de amor y dignidad, le prohibió a mi madre volver al penal. No soportaba que la tocaran así. Ese gesto, doloroso pero profundo, mostró hasta dónde llegaba su respeto por ella. Mi madre obedeció, pero cada noche seguía mirando el cuadrito azul, llorando en silencio, y yo, sin entender, la abrazaba. Era mi manera de devolverle el amor que ella me daba.

Una mañana cualquiera

Otra mañana de lluvia. El frío se filtraba por las rendijas de la casita sin calefacción, donde la única fuente de calor era una estufa a leña. Pero para que hubiera leña, había que cortarla. Y para eso se necesitaba fuerza, voluntad y un par de manos que, en nuestro caso, eran solo las de mi madre. No había asistencialismo, ni manos amigas. Solo ella. “La diferencia entre la vida y la muerte de este niño llamado Fidel Ernesto soy yo”, pensaba cada vez que levantaba el hacha.

Yo era demasiado pequeño para ayudar. No sabía hablar bien, ni sacar agua del aljibe, ni barrer, ni cocinar. Solo sabía mirar con amor y sonreír. Esa era mi manera de agradecer. Ya caminaba, y aunque mis palabras eran pocas, mi madre entendía cada gesto. Yo era su mundo, y ella, el mío.

El plan secreto

Mis padres tenían un plan: criarme con tanto amor que pudiera enfrentar cualquier tormenta. Querían que fuera diferente, no por soberbia, sino para transformar lo que estaba mal. Me enseñaron a mirar la injusticia de frente, a no rendirme, a ser empático. Cada abrazo de mi madre, cada lágrima que secaba con mi sonrisa, era parte de ese plan. Querían que mi coraza fuera fuerte pero flexible, que supiera resistir sin perder la ternura.

Mi nombre, Fidel Ernesto, era parte de ese sueño. A mi madre no le convencía —esos nombres pesaban en 1976—, pero mi padre insistió: “Cuando nuestro hijo crezca, llevará esos nombres con orgullo.” Ellos tiraban juntos del mismo carro, aun separados por rejas. Sabían que enfrentarían juicios y prejuicios, pero decidieron caminar igual. Su amor, que venía de antes del tiempo, era su fuerza.

Fui un hijo buscado, deseado. Mi madre, tras dificultades para concebir, me tuvo gracias a un tratamiento en Crespo, donde le diagnosticaron “matriz infantil”. Yo no fui un accidente: fui el fruto de su amor, sellado con lágrimas de victoria. Ese amor me dio un lugar seguro en un mundo roto.

El cumpleaños número dos

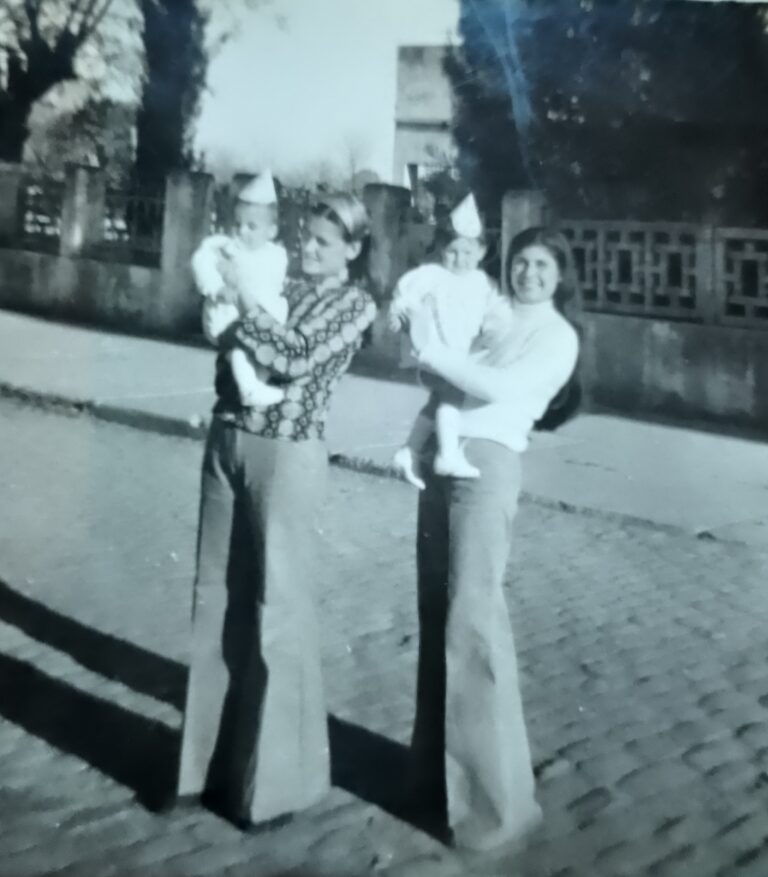

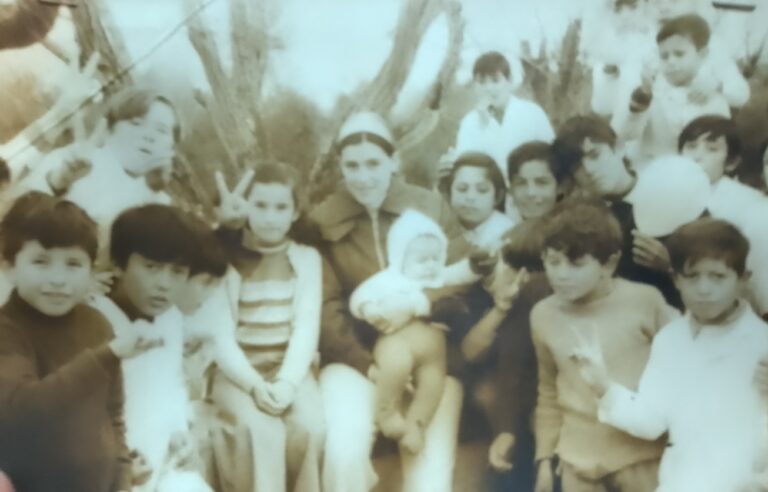

Mi segundo cumpleaños, el 12 de abril de 1976, fue sencillo: una torta casera, chocolate caliente, mi abuela Carmen, mis tíos, y mi prima Silvi, un año mayor, jugando conmigo. Fue un día feliz, pero con un hueco: mi padre no estaba. Ese mismo día, él lloraba, a escondidas en su celda, de espaldas a las rejas, pensando en mí. “Crecen rápido a esa edad… ¿Cómo estará?”, se preguntaba. Su compañero lo descubrió: “No se me quiebre, cumpa. Esto va a pasar.” Yo estaba sano, fuerte, pero indefenso. Mi madre me cargaba hasta que los brazos le ardían, pero ese dolor era dulce: el dolor del amor que sostiene.

Un país en penumbras

En 1976, la dictadura militar, liderada por Videla, Massera y Agosti, intensificó el terror tras el golpe del 24 de marzo. El Congreso fue disuelto, los partidos políticos suspendidos, los medios silenciados. Las desapariciones y torturas se multiplicaron. En Nogoyá, la vida seguía bajo vigilancia. El Mundial de 1978, que el régimen preparaba como cortina de humo, contrastaba con el horror cotidiano. Para mi familia, el dolor era más íntimo: la ausencia de mi padre, la lucha de mi madre, y un niño que empezaba a sentir el peso del mundo sin saberlo.

AÑO 1976 – Entrevista Extrema

Breve introducción

Este año no lo recuerdo desde mi propia memoria, sino a través de los relatos familiares que me moldearon. Lo que intento en esta entrevista —esta conversación de Fidel con Fidel— es dejar por escrito cómo percibí el mundo a través de esas historias. No son simples anécdotas; son las piezas con las que se construyó mi identidad.

— ¿Qué podés contar del año 1976?

Este año no lo recuerdo desde mi propia memoria, sino a través de los relatos que se contaron en mi casa durante toda mi vida.

Lo que intento es dejar por escrito cómo fui percibiendo el mundo a través de esas historias.

No son simples anécdotas; son las piezas con las que se construyó mi identidad.

— ¿Qué quieres que el lector sepa desde el inicio?

Que esto que escribo es mi verdad, subjetiva, visceral.

No pretende ser una crónica objetiva ni una investigación histórica.

Es mi alma procesando cada acontecimiento.

Aunque mi padre ya no está para responder estas preguntas, su presencia vive en cada palabra.

— ¿Por qué tanto interés en contar esta parte, si pertenece más a tus padres?

Porque detrás de la vida de mis padres hay información invaluable: política, social, emocional, espiritual.

La represión del gobierno de facto y el amor de mis padres, que resistió todo, forjaron mi conciencia.

Esas fuerzas —injusticia y amor— me llevaron a recorrer extremos, desde lo más oscuro hasta lo más luminoso.

— ¿Sentís que haber vivido ambos extremos te favoreció?

Absolutamente.

Solo quien conoce la luz y la sombra puede comprender la totalidad.

Vivir el dolor y el gozo me permitió encontrar un equilibrio interior.

La evolución exige atravesar caminos incómodos: ahí está el verdadero desafío.

— ¿Te consideras un iluminado?

Sí, pero no en el sentido ególatra.

Todos los seres humanos vivos somos iluminados en potencia, en un proceso constante de evolución.

La diferencia está en si escuchamos o no ese llamado.

— ¿Crees que las circunstancias particulares de tu vida te dieron acceso a un tipo de conocimiento especial?

Sí.

La historia de mis padres me obligó a reflexionar antes de lo habitual.

Vengo de una familia en la que el amor pesaba más que las convenciones.

Esa visión marcó mi forma de entender el mundo.

— ¿Podés explicarlo mejor?

Si mi padre hubiese sido un jeque con cientos de esposas, mi percepción sería distinta.

El escenario que viví era el necesario para que yo definiera mi posición respecto al amor, las relaciones y los juicios sociales.

Fue el laboratorio donde se forjaron mis decisiones.

— ¿Idolatras la relación entre tus padres?

No necesito idolatrarla: la viví.

Mi padre amaba con locura a mi madre, y ella lo amaba igual.

Ese amor se sentía en el aire.

Aunque la sociedad considerara que esa relación era “incorrecta”, para mí era un ejemplo de autenticidad.

— ¿La prisión de tu padre afectó tu formación?

No puedo saberlo con certeza, porque no existe un “yo paralelo” sin esa ausencia.

Pero mi psicólogo, Marcelo, usó mi caso en un simposio sobre ¨daños psicológicos indirectos del terrorismo de estado en los hijos de presos políticos¨.

Entre el primer y el tercer año de vida, el niño forma sus estructuras psíquicas de límites, normalmente con el padre. Mi padre no estaba para construir esa parte, no por decisión propia, sino por una ausencia forzada.

En mi caso, esa figura estuvo ausente, y al vivir tan aislados, era mi madre quién ponía los límites. Pero es la misma figura que da el amor mas genuino al mismo tiempo.

Por eso, no aprendí a aceptar un “no” sin razones, sino es dado desde el amor y el entendimiento.

Solo acepto límites cuando provienen del amor, no de la autoridad ciega.

— ¿Hacer tanto énfasis en ciertos puntos tiene alguna intención oculta?

No.

Lo que estás leyendo lo escribe una sola persona, pero dentro de mí hay muchas voces dialogando.

Un Fidel pregunta y otro responde.

Por eso este libro se llama “La entrevista más difícil de hacer”: porque no hay diálogo más complejo que el que uno mantiene consigo mismo.

— ¿Cuál es el propósito final de contar todo esto?

Que sirva.

Que inspire.

Que quien lea estas páginas pueda ponerse en la piel de cada personaje y comprender cómo las estructuras moldean nuestra identidad.

Este libro es un testimonio, mi manera de dejar huella.

— ¿Qué significa para vos este proceso?

Significa reconciliarme con mi historia.

Entender que no importa cuán perdido me haya sentido: todos estamos perdidos.

Lo único que podemos hacer es escribir nuestra verdad.

Y esta es la mía.

— ¿Algo para destacar antes de cerrar este capítulo?

Sí.

Si no te has enfrentado a tu lado oscuro, si no te has sincerado contigo mismo, estás incompleto.

Y quien está incompleto no debería opinar, porque su visión carece de la mitad que da sentido a la totalidad.

— ¿Una frase para cerrar?

“No se puede ver sino a través del corazón”, dice El Principito.

Esa frase, leída con el alma abierta, podría cambiar el mundo.

Epílogo

1976 fue un año de sombras, pero también de una luz obstinada. Mi madre, con su hacha y su amor, sostuvo nuestra casa mientras el país se hundía. Mi padre, desde una celda, resistía con su dignidad. Yo, un niño de dos años, aprendí a abrazar las lágrimas de mi madre antes de saber hablar. Ese año no solo marcó mi infancia: plantó la semilla de mi búsqueda, de mi rebeldía, de mi fe en el amor. En una casita sin luz, bajo el mismo cielo que mi padre miraba desde su prisión, empezó a latir mi historia.

La Banda Sonora de este año.

1976 fue un año de transiciones profundas. La sociedad atravesaba cambios políticos y culturales intensos, y la música acompañaba cada paso. Las pistas de baile se llenaban de luces, el disco tomaba fuerza, y el rock alcanzaba nuevas dimensiones. En nuestra tierra, las voces populares contaban historias de amor, desencuentros y esperanza.

Internacionales

- “Don’t Go Breaking My Heart” – Elton John & Kiki Dee (junio): Una colaboración alegre que refleja el amor que unía a mis padres.

- “Bohemian Rhapsody” – Queen (reedición, enero): Una obra maestra que rompió reglas, como la resistencia de mi familia.

- “Play That Funky Music” – Wild Cherry (abril): La chispa de vida en un año oscuro.

- “Dancing Queen” – ABBA (agosto): El himno de la esperanza que mi madre encarnaba.

- “You Should Be Dancing” – Bee Gees (junio): La fuerza de seguir adelante, como mi madre con su hacha.

Argentina y Latinoamérica

- “Cara de tramposo” – Cacho Castaña (1976): La picardía porteña que contrastaba con el dolor de Nogoyá.

- “Don’t Cry for Me Argentina” – Julie Covington (noviembre): Un eco emocional que resonaba en nuestro hogar.

- “Te quiero tanto” – Sergio Denis (1976): La ternura que mi madre me daba cada día.

- “Porque te vas” – Jeanette (reedición, 1976): La melancolía de las despedidas y la espera.

- “Fuiste mía un verano” – Leonardo Favio (1976): La poesía del amor fugaz que sostenía nuestra fe.

Así sonaba 1976, un año de sombras y luces, donde la música hablaba de amor, lucha y sueños en un mundo convulso.