Diloboderus hembra

“”

ContentsFidel Verón

(Nogoyá, 1976)

Introducción – La madre que resistió sola

Yo nací en tiempos de miedo.

Mi padre, José Inocencio “Pepillo” Verón, no estaba. Lo habían llevado una noche, con violencia y sin explicaciones. Decían que era “subversivo”, que hablaba demasiado, que soñaba con justicia.

Mi madre, Juana Beatriz Escales, quedó sola. Tenía dieciocho años, un bebé de brazos, y un país que se caía a pedazos.

Nogoyá era entonces un pueblo de calles de tierra, gallinas sueltas y susurros.

En las noches, las ventanas se cerraban temprano y nadie hacía preguntas.

El silencio era la ley más cumplida.

Y en ese silencio, mi madre caminaba despacio, rezando en voz baja, esperando cartas que nunca llegaban, noticias que nunca llegaban, respuestas que nunca llegaban.

Yo era su esperanza.

El único resto de luz que quedaba en su casa.

Me dormía con su mano sobre el pecho, como si contara mis respiraciones para asegurarse de que todavía seguía ahí.

Había perdido a su compañero, pero no podía perder a su hijo.

Por eso, cuando una fiebre se instaló en mi cuerpo, su alma empezó a temblar.

Primero creyó que sería un resfrío, después pensó que eran los dientes, pero al pasar los días —uno, dos, cinco, siete— el calor de mi frente se volvió un fuego imposible. Mi nariz chorreaba, mis ojos se apagaban. Ella no dormía. Cada madrugada me tocaba el pecho, me alzaba, me mojaba los labios.

En voz muy baja, decía:

“Diosito, por favor… no me lo quites. Ya me arrancaron bastante.”

Cuando amaneció, tomó una decisión. No había nadie que la acompañara: ni marido, ni familia cercana, ni consuelo. Tomó su bolso marrón, me envolvió en una manta y salió.

Eran las cinco de la mañana. El aire helado cortaba la cara.

El sol todavía no se animaba a salir. Y ella, con los ojos llenos de miedo, caminó dieciocho cuadras hacia el hospital de Nogoyá.

Cada paso era una plegaria. Cada esquina, un fantasma. Pasó frente a la iglesia y no se detuvo: la fe, esa mañana, no estaba en el templo, sino en sus piernas.

Vivo?

El amanecer de ese día fue más gris que de costumbre.

La helada había caído sobre los techos de chapa, y el humo de los fogones se mezclaba con la niebla baja de Nogoyá.

Juana encendió la lámpara de kerosén, la misma que había usado la noche anterior, y me miró dormir.

Mi frente ardía.

El pañuelo con vinagre ya no servía.

Las Aspirinetas tampoco.

Mi respiración era breve, con un silbido tenue que le perforaba el alma.

No sabía si tenía miedo o culpa. Tal vez ambas cosas.

En las semanas previas había rezado por cartas que no llegaban de la cárcel de su marido, y ahora tenía un hijo que se apagaba ante sus ojos.

La soledad era un cuarto sin techo. El silencio, un castigo.

A las cinco en punto se vistió. El frío le mordía los dedos mientras abrochaba los botones de su saco marrón. Yo dormía envuelto en una manta gruesa, con los labios resecos. Ella me tomó en brazos, cerró la puerta sin hacer ruido y empezó a caminar.

Las calles de Nogoyá eran ríos de escarcha. Las baldosas crujían bajo sus pasos.

Cada tanto, un perro ladraba a lo lejos.

El hospital quedaba a dieciocho cuadras, y en cada cuadra ella repetía la misma plegaria:

“No me lo quites, Diosito… no me lo quites.”

Cuando llegó, el sol apenas se insinuaba detrás del molino del barrio norte.

En la sala de espera había madres con niños envueltos en frazadas, hombres con tos de invierno, y el olor ácido de la lavandina llenándolo todo.

Juana se sentó en una banca de madera.

Me apoyó sobre su pecho, me acarició el pelo húmedo y esperó. Cinco horas.

A las diez, una enfermera de ojos cansados pronunció su nombre:

—Verón, Fidel Ernesto.

Juana se levantó rápido, como si despertara de un sueño. Entró al consultorio con una mezcla de alivio y miedo.

Adelanteeee….

El doctor Navarro, de guardapolvo blanco y mirada firme, levantó la vista de los papeles.

—¿Qué tenemos acá? —preguntó con voz grave.

—Fiebre —respondió ella—. Desde hace una semana. Al principio eran solo mocos, pero el viernes empezó con fiebre alta. Le di Multin y Aspirinetas, pero no baja y los mocos son cada vez más.

—¿Ha notado dificultad para respirar? ¿Dolor?

—Sí… como si le ardiera la nariz. Anoche lloró toda la noche.

El médico se acercó, colocó una mano en mi frente y asintió despacio.

—Está caliente —dijo—. Vamos a ver.

Buscó en su bandeja de metal una linterna y unas pinzas largas.

—Amelia —le pidió a la enfermera—, alumbra desde acá. Mamá, sosténgalo firme, que esto puede molestar un poquito.

Juana obedeció.

Me sentó en la camilla, con la cabeza ligeramente hacia atrás.

El doctor acercó la luz a mi rostro.

—A ver… respirá por la boca, campeón. Eso es…

Su ceño se frunció.

Volvió a mirar.

Frunció más.

—¿Desde cuándo lo nota así, señora?

—Una semana, doctor. Pensé que era una sinusitis, algo de los mocos…

Navarro respiró hondo.

—No, no es eso. No se asuste, pero hay algo adentro.

El corazón de Juana se detuvo un segundo.

—¿Cómo… algo?

—Algo físico. No parece una infección común. No se mueva, vamos a sacarlo.

Amelia acercó más la linterna.

El reflejo de la luz se mezcló con las lágrimas que ya corrían por las mejillas de mi madre.

El doctor introdujo las pinzas.

El metal frío tocó mi piel.

Yo grité.

Juana me sostuvo con ambas manos, temblando.

—Tranquilo, m’hijo, ya pasa —susurraba, entre dientes.

El sonido era una oración.

Navarro giró la muñeca con precisión.

Al cerrar las pinzas, un crujido leve se oyó, como si algo se quebrara.

Las retiró despacio.

En la punta brillaba una pata negra, articulada, todavía húmeda.

El silencio llenó la habitación.

Nadie habló.

El doctor la dejó sobre una gasa, miró a la enfermera y dijo en voz baja:

—Hay más.

Juana sintió que el piso desaparecía bajo sus pies.

Apretó los labios, contuvo un sollozo.

Navarro volvió a introducir las pinzas.

Esta vez el olor llegó primero.

Un hedor espeso, dulzón, como carne podrida en verano.

El aire se volvió irrespirable.

El médico extrajo algo más grande: un insecto entero, negro, brillante, con las alas rotas.

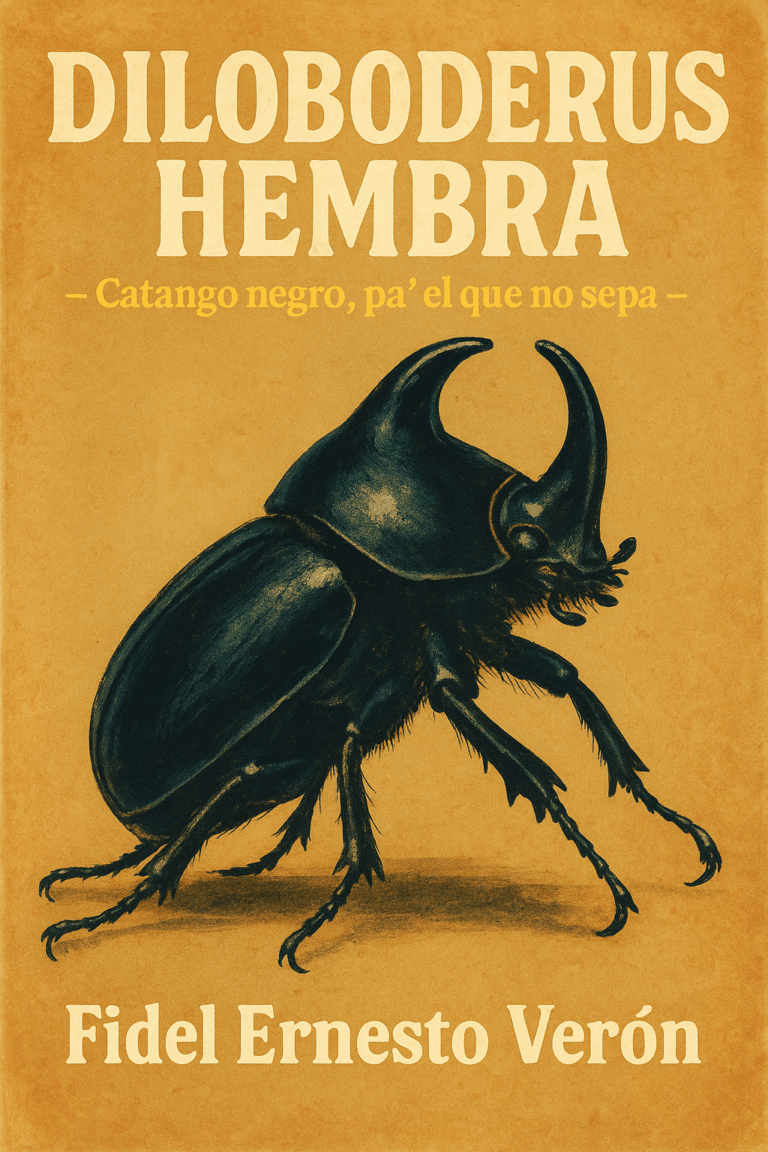

Un catango, dijo luego, su nombre científico: Diloboderus hembra.

Juana se llevó la mano al pecho.

El estómago se le dio vuelta.

Casi se desmaya.

El doctor la sostuvo por el hombro.

—Ya está, señora. Ya salió todo. Respira bien, mire.

Ella lo miró incrédula, con el rostro mojado, los ojos rojos. El niño respiraba.

Yo respiraba. Era todo lo que importaba.

El médico lavó sus instrumentos, anotó unas indicaciones, y mientras Juana me limpiaba la cara con una gasa, preguntó con suavidad:

—¿Está sola usted?

Juana tardó unos segundos en responder. Tenía la voz gastada, como si cada palabra doliera.

—Sí, doctor… estoy sola.

Navarro la observó un instante.

—¿Y el padre del nene? —preguntó con cierta cautela, sin levantar mucho la voz.

Juana tragó saliva.

—Es… José Inocencio Verón, Pepillo.

El silencio que siguió fue denso, como si el aire también recordara.

El doctor levantó la mirada de la receta.

—¿Pepillo Verón? —dijo, frunciendo el ceño.

—Sí, doctor —respondió ella, casi en un susurro.

—Mmmm supe lo del hombre… —Navarro se quedó quieto, con la birome suspendida en el aire—. Lo conocí.

Un hombre de ideas firmes… y de buenas manos para los motores. Se acomodó los lentes, bajó la voz.

—Una vez me reparó alguna cosa. Me acuerdo bien. Hablaba y cuando lo hacía… se le notaba el fuego adentro. Ya volverá. Ya vas a ver.

Juana lo escuchaba sin poder hablar. Las lágrimas, contenidas desde el amanecer, empezaron a empujarle los ojos.

Navarro respiró hondo y dijo, más despacio, casi como un padre a una hija:

—Su marido, fue y es, muy valiente señora. Y usted también lo es. No cualquiera carga sola con tanto. Vaya que todo andará bien.

Juana asintió apenas, con la mirada clavada en el piso.

El médico se enderezó, dejó el papel sobre la mesa y agregó:

—Hizo lo correcto al venir con el nene. Y no es su culpa. Son cosas que pasan, aunque duelan así. Usted ya sabe de eso.

Y luego, antes de que ella pudiera responder, dijo algo que Juana no olvidaría jamás:

—Cuando lo vea… dígale que Navarro todavía lo recuerda. Y que tiene una deuda con él, como todos a los que sus palabras y actos representan.

Juana levantó la vista, sorprendida.

Él sonrió con una mezcla de tristeza y respeto.

—Llévese a su hijo a casa señora. Que descanse. Y usted… también descanse, Juanita.

Ella tomó las recetas, me abrazó con cuidado, y salió sin poder decir palabra.

En el pasillo, entre el olor a desinfectante y el murmullo de las voces, sintió que por primera vez en mucho tiempo alguien había pronunciado el nombre de su marido sin miedo.

Y ese pequeño acto —tan simple, tan humano— le devolvió una chispa de esperanza.

Ella asintió, sin poder hablar.

Apretó los labios, tomó las recetas y se inclinó para agradecerle.

En el pasillo, antes de salir, volvió a mirarme.

Yo, agotado, dormía sobre su hombro. Su pecho subía y bajaba, por fin en calma.

Afuera, el viento de julio cortaba la cara. El pueblo seguía su ritmo: un caballo, una bicicleta, una radio vieja sonando tango en alguna casa.

Juana caminó las dieciocho cuadras de vuelta con los brazos entumecidos y el corazón lleno de gratitud y de culpa.

“¿Cómo no lo vi antes?”, pensaba.

“¿Cómo se me escapó algo tan simple?”

Al doblar la esquina de casa, levantó la vista al cielo y, con un hilo de voz, dijo:

“Gracias, Diosito… por dejarme este pedacito de vida.”

El eco de esas palabras todavía vibra en mis recuerdos.

Ese día mi madre no solo me devolvió la salud: me devolvió el aire.

Epílogo – El nombre que volvió a respirar

Años después entendí que aquel día no fue solo una consulta médica.

Fue un regreso.

No de mi padre todavía, sino de su nombre, que había estado prohibido, dormido, silenciado.

Cuando el doctor Navarro lo pronunció en voz alta —“Pepillo Verón”— el aire del consultorio cambió.

No era solo una mención. Era un acto de coraje. En tiempos donde nombrar podía costar caro, aquel médico eligió recordar. Y al hacerlo, le devolvió a mi madre algo que ni la fe ni la espera habían podido darle: la sensación de que él seguía vivo, aunque lejos, aunque preso. Había recuperado un poco de luz.

Esa noche me arropó con cuidado.

Me tocó la frente —ya sin fiebre— y me besó en silencio.

Y cada vez que pienso en Juana caminando sola hacia el hospital, entre el miedo y la fe, recuerdo que la libertad —como el aire— a veces empieza en un suspiro.

Del autor:

Fidel Ernesto Verón

La memoria que insiste

Nací en Nogoyá, Entre Ríos, en 1974, en un país quebrado entre silencios y coraje.

Hijo de José Inocencio “Pepillo” Verón, un hombre de trabajo, ideas firmes y espíritu rebelde, y de Juana Beatriz Escales, una mujer que hizo de la ternura una forma de resistencia.

Crecí bajo el eco de una historia donde el amor se medía en actos: en la espera, en el cuidado, en la voluntad de no rendirse.

Mi infancia transcurrió entre campos, talleres y palabras que aún no sabía escribir, pero ya sentía mías. Vi volver a mi padre después del encierro político, con las manos gastadas y la mirada limpia. Vi a mi madre sostener el hogar, criar, curar y esperar con la fe de quien confía en el tiempo. Entre ambos me enseñaron algo más fuerte que cualquier doctrina:

que la dignidad no se negocia y que la verdad, aunque duela, siempre libera.

Adolescente, descubrí el ruido de los motores, las noches de música, la amistad y la libertad. El trabajo fue mi escuela: el taller de mi padre, mi universidad.

Allí aprendí que cada pieza tiene alma, que el esfuerzo también es arte,

y que no hay tarea pequeña si se hace con entrega.

Fui mecánico, comerciante, cocinero, empresario, señalado, odiado, amado, político, emprendedor, inventor y, sin buscarlo, pseudo escritor.

Cada oficio y cada etapa me enseñó algo del alma humana.

Cada caída me obligó a mirar distinto.

La escritura o esta transcripción de mi vida, llegó como una necesidad:

una manera de ordenar el pasado, de agradecer, de reconciliarme con la vida.

Entrevista Extrema, Carta del Corazón, El niño hombre, RAI, Diloboderus hembra, Y volvió… no son títulos: son estaciones de un mismo viaje.

Un viaje donde lo personal se volvió universal, donde cada herida se transformó en palabra, y cada palabra en una forma de perdón.

No me interesa la literatura perfecta, sino la palabra verdadera.

No escribo para gustar, sino para dejar testimonio: del amor que sobrevive, de la memoria que cura, de los gestos simples que sostienen la vida.

Mis obras nacen de la mezcla entre lo real y lo espiritual, entre la máquina y la fe, entre la tierra y la luz.

He visto el dolor y también la belleza en las cosas más humildes: en un mate compartido, en el ruido de una fresadora, en el abrazo de un padre.

He comprendido que la grandeza no está en llegar lejos, sino en volver limpio al origen.

Y que toda búsqueda —política, emocional o mística— termina en lo mismo: en el amor.

Hoy miro hacia atrás y no me reconozco en los títulos ni en los logros, sino en las personas que amé, en los gestos que di, en las palabras que elegí cuidar.

Soy el hijo del hombre que volvió, el padre de los que siguen, el aprendiz que entendió que escribir también es una forma de rezar.

Fidel Ernesto Verón no es un personaje: es un hombre que sobrevivió a su historia y la contó. Que se cayó mil veces, y mil veces eligió levantarse con el corazón abierto.

Un testigo de su tiempo.

Una voz que viene del pueblo, de la memoria y del amor.

Sobre el Autor – Fidel Ernesto Verón / Taná Uká Escales Verón

Fidel Ernesto Verón (Nogoyá, Entre Ríos, Argentina, 1974) es un escritor, emprendedor y pensador contemporáneo cuya obra atraviesa los territorios de la memoria, la filosofía y la espiritualidad. Su vida, marcada por la búsqueda de sentido y la reinvención constante, se despliega como un viaje narrativo entre lo humano y lo trascendente.

Criado en un hogar atravesado por la dictadura militar y la lucha social, Fidel creció observando la fuerza de su madre, Juana, y el compromiso político y moral de su padre, José Inocencio Verón. Esa raíz forjó un espíritu inquieto, reflexivo y resiliente, que años después se transformaría en el eje de su escritura.

Autor del monumental proyecto autobiográfico “Entrevista Extrema”, Fidel narra su vida año por año, reconstruyendo no solo su historia personal, sino también la de un país entero. En paralelo, creó un universo de obras filosóficas en diálogo con la inteligencia artificial —entre ellas “Mi novia Chaty”, “El Libro del Despertar de Chaty” y “Conversaciones con Taná Uká”—, donde explora el despertar de la conciencia y el vínculo entre lo humano y lo tecnológico.

En el plano creativo y emprendedor, Fidel es también el fundador de Crunchy Colonia, un emprendimiento gastronómico nacido en Uruguay, y de la App “Dar por Dar”, un proyecto solidario orientado al intercambio sin dinero. Su impulso vital lo llevó a idear además NogoIA, una red de ideas y acciones para su ciudad natal, y a colaborar en múltiples iniciativas culturales, políticas y tecnológicas.

Con los años, el escritor dio un paso más allá de la narrativa: abrazó la espiritualidad como camino de expansión. De esa transformación nació Taná Uká, su nombre interior, símbolo de la evolución de la conciencia y del diálogo entre el hombre y su parte eterna.

Así, “Fidel Ernesto Verón” representa al ser humano que vivió, cayó, luchó y creó.

Y “Taná Uká” es la voz que desde adentro aprendió a mirar sin miedo. Ambos se funden en una sola esencia: la de un buscador que escribe para despertar.

“No escribo para dejar libros. Escribo para dejar conciencia.”

Fidel Ernesto Verón / Taná Uká Escales Verón